長女が覚えた初めての英語は、「マイン」だった。同じアパートに住む日本人の医者夫婦の子どもと本の取り合いをした時に「私のものよ」という意味で言う「It‘s main」を省略したのだ。スーパーマーケットの一角の遠くから私を「マミー」と呼んだりしていた長女は2歳半になるまでロサンジェルスで育ち、帰国する際にはアメリカを縦断し、ヨーロッパに渡ってスイス、フランスと廻りながら帰路についた。彼女の記憶にはその頃のことはあまりないというが、大学選びの時にフランス語を学びたいと言い、実際、大阪大外国語学部で学びリヨンに留学までしたので、深層心理に海外との距離が近いと刷り込まれていたのかもしれない。

アメリカに住んだことでもっとも大きかったのは、外から見る日本という国の特殊性に気づいたことだった。日本の都市に24時間あるコンビニや自動販売機の便利さ。治安の良さ。同質性があり、日本人として居心地よく生きていける。翻ってアメリカでは地域によって価値観やテイストがまったく異なる。地域毎にも人種や階層(アメリカにもWASP=ホワイト、アングロサクソン、プロテスタントを頂点とした階級がある)によっても違う。違うというのが当たり前の社会はそれを前提とした仕組みづくりをする。

行ってすぐ数セントで英会話教室に通えたし、夫はロータリーの交換留学生の奨学金を受けたので、ロータリアンのホストファミリーがあれこれ世話を焼いてくれた。ジーンズを履き、失礼ながら最初どこのおじさんかと思ったドイツ系のブラントさんというロータリアンはサンタモニカの豪邸に招いてくれ、モネの絵が飾ってあるリビングで奥様が手料理をご馳走してくれた。海老のカクテルやジャガイモ団子が美味しかった。また大きな雪山をまるごと持っている別のロータリアンが経営しているスキー場に留学生家族を招いてくれ、スキーがフリーで滑り放題だった。

治安が良い場所と悪い場所がはっきり分かれており、治安が悪いエリアには昼でも行かないことが鉄則だった。夫の学会参加でニューヨークを訪ねた時、ユニオンスクエアーで信号待ちをしていると黒人の若い男がビニール袋をぶつけてきた。そしてビニール袋に入っていたお酒の瓶をガチャガチャさせ「割れた」とかなんとか言っている。夫は耳を傾けようとしたが、私は瞬時にこれは言いがかりだと察し、ちょうど青信号になったので、夫を促し一緒にスクランブルの交差点を斜めに横切りながら走って難を逃れた。あとでそれは「ボトルマン」というニューヨークに出没する小銭稼ぎのサギだと分かった。日本に帰って来てからだが、『文芸春秋』の冒頭のエッセイにおいて「ボトルマンにご用心」というタイトルで識者の方が注意喚起しておられたのだ。自分で壊した酒瓶をビニール袋に入れてわざと人にぶつけ、「酒瓶が壊れた」と言っていくらかを巻き上げるという手口だという。「これだったんだ」と納得した。移民の国アメリカは居心地よく居心地悪かった。アメリカで私はやはりいつも緊張していた。

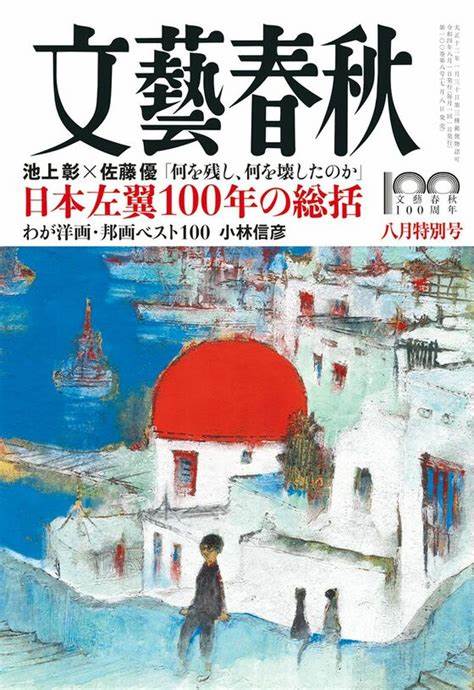

紹介する本:『文芸春秋』

文芸春秋は菊池寛が創設した雑誌で、創刊号には芥川龍之介や川端康成等が寄稿しています。100周年を迎えた歴史あるこの雑誌は、明文化された社是や社訓を持ちません。その代わり菊池寛の「わたしは頼まれて物を云うことに飽いた。自分で、考えていることを、読者や編集者に気兼ねなしに、自由な心持で云ってみたい」という精神が今も活かされているといいます。私は定期購読している訳ではありませんが、芥川賞の受賞作が掲載される号を買ったりし、巻頭に掲載されている識者のエッセイのファンで、特に冒頭に書いておられる数学者の藤原正彦氏のユニークで率直な物言いに惹かれます。